Hallo ihr Lieben,

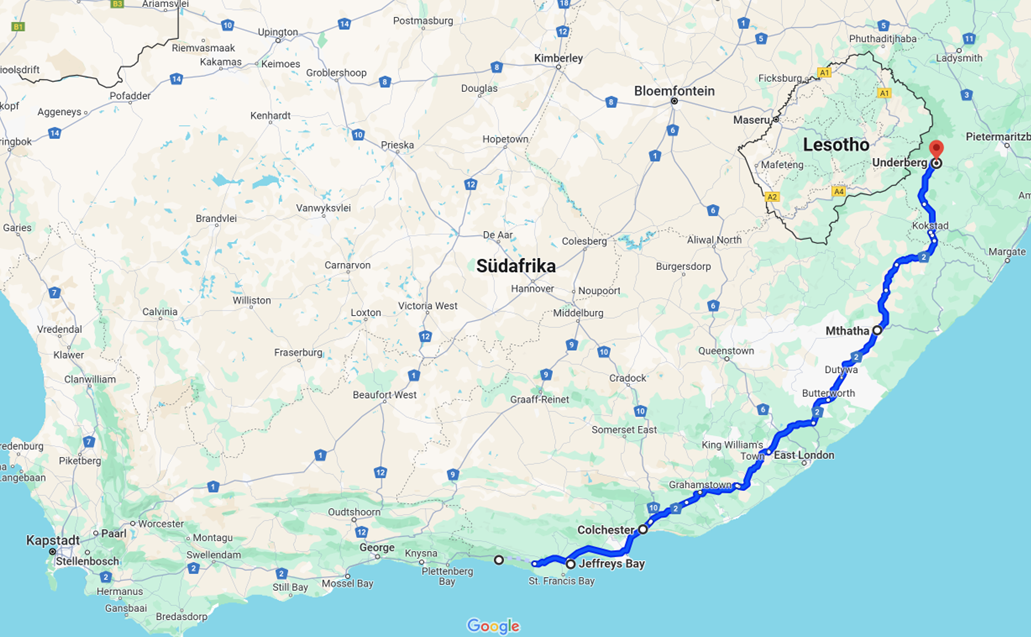

heute ist Mittwoch, der 10.07.2024, und wir haben die Garden Route hinter uns gelassen. Nach einigen Zwischenstopps, von denen wir euch gleich berichten werden, sitzen wir mittlerweile nämlich auf dem Rücken eines Drachen. Keine Sorge, wir haben keine Drogen genommen und sind auch nicht Teil der Serie „Game of Thrones“ geworden, sondern sind in den Drakensbergen (Drachenbergen). Sie tragen ihren Namen, da ihre Gipfel eben aussehen wie die schlafenden Riesen-Echsen. Dass wir hier sind, bedeutet aber auch, dass wir in der letzten Woche rund 1.000 Kilometer zurückgelegt haben. Und während unseren ersten zwei Stationen namens Jeffrey’s Bay und der Addo Elephant Nationalpark für den Otto-Normal-Touristen noch durchaus verständlich sind, haben wir uns anschließend in ein Gebiet gewagt, was aufgrund seiner gering ausgeprägten Sicherheit nicht zu den Top-Destinationen für Reisende zählt. Eigentlich wird es eher gemieden. Auch von vielen Menschen aus Südafrika selbst. Klingt vielversprechend, hm? Ihr fragt euch, wieso wir dort waren und ob wir es gut überstanden haben? Dann viel Spaß beim Lesen der kommenden Zeilen und nicht vergessen: immer schön lekker bleiben!

Jeffrey's Bay – Surfer Paradies oder Hai Hochburg?

Das Internet ist sich einig: Jeffrey’s Bay ist ein Surfer Paradies. Hier in „J-Bay“, wie der Ort auch liebevoll genannt wird, soll man sich aufgrund des coolen, entspannten Surfer-Vibes direkt willkommen fühlen. Vor allem jetzt im südafrikanischen Winter soll das einstige Fischerdörfchen Surfer aus aller Welt anziehen, um die 800 Meter langen und bis zu drei Meter hohen “Super Tubes” zu erleben. Der Ort zählt sogar zu den besten Surfspots der Welt, sodass hier auch internationale Wettbewerbe stattfinden.

Yea, klingt cool und so fuhren wir voller Vorfreude in den Ortskern, um einen Willkommens-Kaffee zu trinken. Zu unserer Überraschung war die Auswahl an gut bewerteten Cafés (und Restaurants) jedoch massiv überschaubar, was wir für ein Surf-Mekka ungewöhnlich fanden. Während es an Kulinarik mangelt, kann man sein Geld jedoch „bestens“ in Surf-Equipment und Klamotten investieren: Es reiht sich nämlich ein Surf-Klamotten-Laden an den nächsten – immerhin der Kapitalismus fühlt sich hier wohl!

Unser unbändiges Surfer-Gefühl hingegen ließ uns im Stich. Bei 20 Grad Außentemperatur und Wolken hat es sich scheinbar unter einer Wolldecke versteckt. Wir sind wohl eher zart besaitete Surf-Mäuse und können mit diesem kalten Wasser, das einen in einen Neoprenanzug zwingt, einfach nicht viel anfangen. Ach, und die weitere Recherche zu den Surf-Spots, die zu unserer Erfahrungsstufe passen, ergab zudem, dass J-Bay zuletzt weltweit in die Schlagzeilen geriet, als der dreimalige Surf-Weltmeister Mick Fanning während des Finales des J-Bay-Contests 2015 von einem Hai attackiert wurde. Wir halten fest: Wir waren nicht surfen - frostiges Wasser, unsexy Neoprenanzüge und fiese Fische sind einfach nichts für uns.

Aber zum Glück lag unsere Wohnung an einem Hügel mit tollem Blick auf einen der Surfspots, sodass wir wenigstens von morgens bis abends den mehr oder weniger erfolgreichen Wasserratten auf ihren Brettern zuschauen konnten. Oh, und einen der schönsten Sonnenaufgänge, die wir bisher sehen durften, war von dort aus auch zu sehen! Wir versorgten uns jedenfalls mit Chips und Schokolade und legten einen entspannten Tag vor dem Fernseher ein.

Am nächsten Tag gingen wir noch ein wenig im nahegelegenen Kabeljous Nature Reserve wandern, was sich aber als verdammt mückenreich herausstellte. Zudem waren einige Wanderwege nur so medium gut ausgeschildert, sodass wir teilweise wieder umkehren mussten, da wir in messerscharfes Gestrüpp gelaufen waren und den Weg vor lauter Aua nicht sahen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass vor allem Patty in ihrer kurzen Hose total glücklich über die Gesamtsituation war. Gekratzt und zerstochen hüpften wir dann wieder ins Auto und fuhren weiter nach Colchester. Noch nie gehört? Ging uns vorher auch so…

Addo Elephant National Park aka. Benjamin Blümchen Spielwiese

… aaaber nachdem wir in Kambodscha und auch in Sri Lanka ein paar süße Trötis gesehen haben, durfte ein Zwischenstopp im Addo Elephant National Park nicht fehlen und der liegt eben in der Nähe von Colchester. Der Nationalpark wurde 1931 zum Schutz der damals elf (!) letzten überlebenden Elefanten der Region eingerichtet, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Opfer von Elfenbeinjägern oder Farmern geworden waren. Der Gründung vorausgegangen war eine von Seiten der Regierung initiierte Jagd auf die hier heimischen Kap-Elefanten, die auf der Suche nach Nahrung immer wieder die Felder der Farmer verwüsteten. Als dann nur noch ein paar Dickhäuter übrig waren, hat man sich dann aber doch überlegt, dass es vielleicht ganz nett wäre, die Tiere zu schützen. Gut so, denn wie hätten wir sonst an Elefanten-Babys für unsere Tiersammlung kommen sollen? Mittlerweile leben hier nämlich erfreulicherweise wieder mehr als 600 Elefanten.

Das Park-Marketing lockt übrigens damit, dass man mit gaaaanz viel Glück sogar die Big 7 bewundern kann: Elefanten, Löwen, Leoparden, Nashörner und Büffel (Big 5) sowie den Weißen Hai und den Glattwal, da auch noch ein Küstenabschnitt zum Areal gehört. Realistisch betrachtet stehen die Chancen aber nur bei Elefanten und Büffeln sehr gut. Frecher Weise haben sich bei uns die übrigen Tiere nicht blicken lassen – vermutlich haben sie geahnt, dass wir sie dann ebenfalls in unseren mittlerweile recht großen Rucksack-Zoo gestopft hätten. Naja, aber wir haben noch ein paar andere lustige Tiere wie gestreifte Esel aka. Zebras, Warzenschweine (bei uns hießen sie natürlich alle Pumba) und einen erdmännchen-ähnlichen Schnuckiputz erspähen dürfen.

Besonders cool für uns war, dass wir den Park mit dem eigenen Auto befahren konnten – wir wussten vorher nämlich nicht, dass so eine Safari überhaupt ohne Guide geht. Ob das gefährlich war? Zwar wurde uns schon ein wenig mulmig, wenn plötzlich ein riesiger Elefant auf der Straße vor uns auftauchte, aber mit angemessenem Abstand und Respekt war kein sonderlich großes Sicherheitsrisiko festzustellen. Und auch die Straßenverhältnisse waren hervorragend: Größtenteils fuhren wir gut angelegte Schotterpisten ohne große Schlaglöcher entlang, wobei einige Abschnitte sogar geteert waren.

Transkei: Gefahr von allen Seiten - oder so ähnlich

Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum furchterregenden Teil des dieswöchigen Blogeintrags. Vergesst Dracula und Frankenstein, denn das, was jetzt kommt, wird gruselig! Aber von vorn: Noch als wir im beschaulichen Plettenberg Bay waren und unseren Gastgeberinnen von unserer weiteren Reiseroute erzählten, rümpften sie entsetzt die Nase und schauten uns ungläubig an. Sie warnten uns inständig vor der/die/das „Trans-Sky“ - das haben wir zumindest während der Unterhaltung verstanden. Klang für uns zunächst nach einer schlecht ausgebauten Autobahn oder so. Ein paar Recherchen später waren dann auch wir schlauer: Die Ladies meinten offensichtlich die Transkei. Es handelt sich dabei um das größte durch die Apartheidpolitik geschaffene Homeland für schwarze Menschen – vor allem für die des Xhosa Volkes. Auch heute noch wird die Region hauptsächlich von Xhosa Familien bewohnt, die hier in traditionell afrikanischer Weise leben. Die Transkei gilt als das ärmste und rückständigste Gebiet innerhalb des Gesamtstaates.

Na und drei Mal dürft ihr raten, was dieser Fakt bedeutet: Die Warnungen im Internet überschlugen sich förmlich: „Nicht durchfahren! Und wenn doch, dann nicht anhalten, nicht tanken, die Autotüren und Fenster nicht öffnen, notfalls bei Rot über Ampeln fahren, um Überfälle zu vermeiden!!!" Manche Foren berichteten gar von einem gesetzlosen Gebiet, in dem das sogenannte „Stoning“ üblich ist: Übergroße Steine werden auf die Fahrbahn geworfen, sodass Autofahrende zum Stoppen gezwungen werden und ausgeraubt werden können. „Solltet ihr von Polizisten gestoppt werden, fahrt weiter, denn es sind meistens getarnte Banditen, die euch ausrauben wollen!“, lautete eine weitere Empfehlungen, die wir erhalten. Puh. Kein Wunder, dass die meisten Reisenden das Flugzeug nehmen, um die Strecke zu meiden. Wir überlegen, ob wir dieses vermeintliche Wagnis tatsächlich eingehen wollen, stellen aber schnell fest, dass wir nicht sonderlich viele Optionen haben: Unser Mietwagen muss schließlich beim Krüger Nationalpark abgegeben werden. „Sobald ihr in Underberg in den südlichen Drakensbergen seid, ist alles gut“, versicherte uns unser Gastgeber in Colchester mit einem halb optimistischen Lächeln. Sind ja nur 800 kleine Kilometerchen. Und so lagen dann also 2 Tage Transkei-Durchfahrt vor uns. Ein Katzensprung quasi. Nach all ihren Recherchen und Unterhaltungen war Patty natürlich mehr als unglücklich über die gewählte Route, denn in ihrer doch recht ausgeprägten Phantasie warteten böse Menschen nun an jeder Ecke. Pierre wiederum lächelte nur gelassen und schaute mit stoischer Gelassenheit aus dem Fenster des Autos. Und so fuhren wir mit zwei Gefühlen los, die wohl unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Die ersten 250 Kilometer waren noch „sicheres“ Gebiet und so übernahm Patty diesen Teil der Strecke. Hier kamen wir ab und zu an Baustellen vorbei, an denen dick vermummte Menschen mit roten Fahnen winkend zur Vorsicht mahnen. Während bei uns Ampeln den Verkehrsfluss regeln, werden in Südafrika Menschen eingesetzt: Arbeitskraft ist billig und so gibt es hier Leute, die den ganzen Tag bzw. auch in der Nacht Fahnen schwenken oder ein Schild von "Stop" auf "Go" umdrehen. Größtenteils war der Asphalt in einem guten Zustand, aber es gab auch Abschnitte mit Schlaglöchern bis zum Erdkern. Als ganz besonders elendig stellten sich die Fahrbahnschwellen raus, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Bemerkt man diese Dinger zu spät, ist der Aufprall so stark, dass sogar der Scheibenwischer ausgelöst wird und der Beifahrer mächtig umherfliegt - ein Wunder, dass unsere Reifen den Spaß mitmachen. Nach rund 2 ½ Stunden hielten wir dann an der Tankstelle, die uns unser Gastgeber empfohlen hat, und tankten nochmal Benzin und Mut auf, bevor wir die Great Kei River Bridge überquerten und somit in den „Wilden Westen“ (oder so ähnlich) fuhren.

Zu unserer Überraschung waren die Straßenverhältnisse dort aber hervorragend. Außerdem waren recht viele Autos auf den Straßen unterwegs und Patty stellte zu ihrer Beruhigung fest, dass es doch recht unwahrscheinlich sei, dass gerade sie ausgeraubt und ermordet werden. Bei unserem Blick aus den (verschlossenen) Fenstern sehen wir bunte Rondavels (Rundhäuser) sowie einfache Hütten, die sich wie Farbklekse in den Hügeln verteilen. Rosa leuchten die Unterkünfte der Xhosa, türkis die der Pondo. Die Farbe auf der Sonnenseite der Häuser soll das Licht reflektieren und die Temperatur im Inneren erträglich halten. Typische europäische Häuser oder gar Dörfer sucht man hier vergebens. Und je weiter wir fuhren, desto offensichtlicher wird auch die Armut: Überall weht Plastik durch die Gegend, fängt sich in Büschen und Bäumen, hängt an den Zäunen, flattert im Wind. Und auch Kühe, Ziegen, Pferde und Hunde finden sich vermehrt an den Straßenrändern oder auch gleich direkt auf der Straße – langsamer werdend fahren wir also an unseren tierischen Freunden vorbei. Nach weiteren 1 ½ Stunden kamen wir dann in der größten Stadt der Region namens Mthatha an, wo wir zwei Nächte bleiben wollten, um nicht direkt am nächsten Tag wieder 500 Kilometer fahren zu müssen. Und so fuhren wir in die meterhoch geschützte Anlage und waren froh, dass wir am ersten Tag unserer Transkei-Durchfahrt keinen Steineschmeißern, kostümierten Räubern oder anderen bösartigen Menschen begegnet sind.

Unser alter Bekannter Nelson Mandela wuchs übrigens etwa 20 Kilometer von hier entfernt auf und wurde dort auch begraben. Die Toten werden hier auf dem eigenen Grund und Boden beigesetzt, denn die Ahnen hüten die Zukunft. Bezüglich unserer Zukunft riet uns unsere Gastgeberin, das Gelände nicht zu verlassen - dafür seien wir zu weiß und sie könne für unsere Sicherheit nicht garantieren. Hm. Uns fehlt nach der Autofahrt irgendwie die Kraft, um uns darüber Sorgen zu machen und so mampfen wir unsere übrigen Einkäufe, trinken ein paar Bier und gucken das (leider letzte) EM-Spiel der Deutschen Nationalelf auf unserer kleinen, zu harten Couch. Für den nächsten Tag hatten wir dann einen Fernsehtag geplant, da wir ja das Gelände sicherheitsbedingt nicht unnötig verlassen sollten. Tja, aber daraus wurde nichts, denn der Strom in der gesamten Stadt war ausgefallen. Wir konnten also unsere Handys nicht aufladen bzw. sie benutzen, nicht am Blog schreiben, kein TV schauen, unser Essen nicht kühlen und unseren Tag eben auch nicht anderweitig verbringen, weil angeblich zu gefährlich. Und so entschieden wir kurzentschlossen, unsere Sachen zu packen und doch weiterzufahren.

Die Straßenverhältnisse blieben auch am zweiten Tag relativ entspannt. Wobei uns die Ortskerne der zu durchquerenden Städchen nicht sonderlich einladend vorkamen: Sie gaben uns nämlich das Gefühl, dass sich hier wirklich jedes Lebewesen aus einem Umkreis von mindestens 20 Kilometern auf der einen Durchfahrtsstraße aufhält. Es ist staubig, vielfach vermüllt und unheimlich wuselig. „Hoffentlich werden wir nicht überfallen“, dachte sich Patty und lächelte aus Verzweiflung die umherwuselnden Menschen einfach an. Erfreulicherweise lächelten rund 95% der Angelächelten zurück, sodass die Fahrt durch die Innenstädte nur etwas beklemmend, aber nicht sonderlich gruselig waren. Es war aber durchaus ein besonderes (und unbekanntes) Gefühl, dass wir die einzigen weißen Menschen in der Gegend waren. Vermutlich kann sich sowas eben erst einstellen, wenn man die typischen Touristengebiete verlässt. Wir düsen also für weitere 4 Stunden durch die ehemalige Transkei bis wir in Underberg ankommen. Der als touristisch erschlossen geltende Ort zieht uns direkt in den Supermarkt, um uns für die nächsten Tage einzudecken. Wir steigen aus, atmen durch und sind froh, dass wir die rund 800 Kilometer ohne jeglichen Zwischenfall überstanden haben. Wobei Patty durchaus unsanft und ralley-artig über Schlaglöcher fährt - findet zumindest Pierre. Dass das natürlich nicht stimmt und Patty ein Engel auf Rädern ist, ist euch werten Lesenden sicherlich klar.

Unser Fazit zu diesem Ritt durch die Transkei: Wir haben Eindrücke gewonnen, die wir auf den "touristischen" Routen zuvor nicht bekommen haben. Doch wir waren nur Durchreisende und konnten uns nicht richtig auf die Gegend einlassen. Wir sind uns jedoch sicher, dass sie einen zweiten, intensiveren Blick verdient - vermutlich aber am besten mit einem Guide, der einfach mehr Ahnung von Menschen, Geschichten und vor allem der Sicherheit hat. So war es einfach eine lange, (und zumindest für Patty auch eine mental) anstrengende Autofahrt.

Was euch nächste Woche erwartet!

Was macht man wohl in den Bergen? Riiichtig, wandern. Ach, und einen Abstecher ins Nachbarland Lesotho haben wir auch gemacht - was auch sonst. Ob es da eventuell vielleicht möglicherweise ein bisschen kälter war als wir uns Afrika vorgestellt haben? Na vielleicht. Neugierig? Dann freut euch auf den kommenden Eintrag!

Du möchtest mehr erfahren? Hier geht's zu weiteren Beiträgen: